#questionsduvendredi #freitagsfragen #42

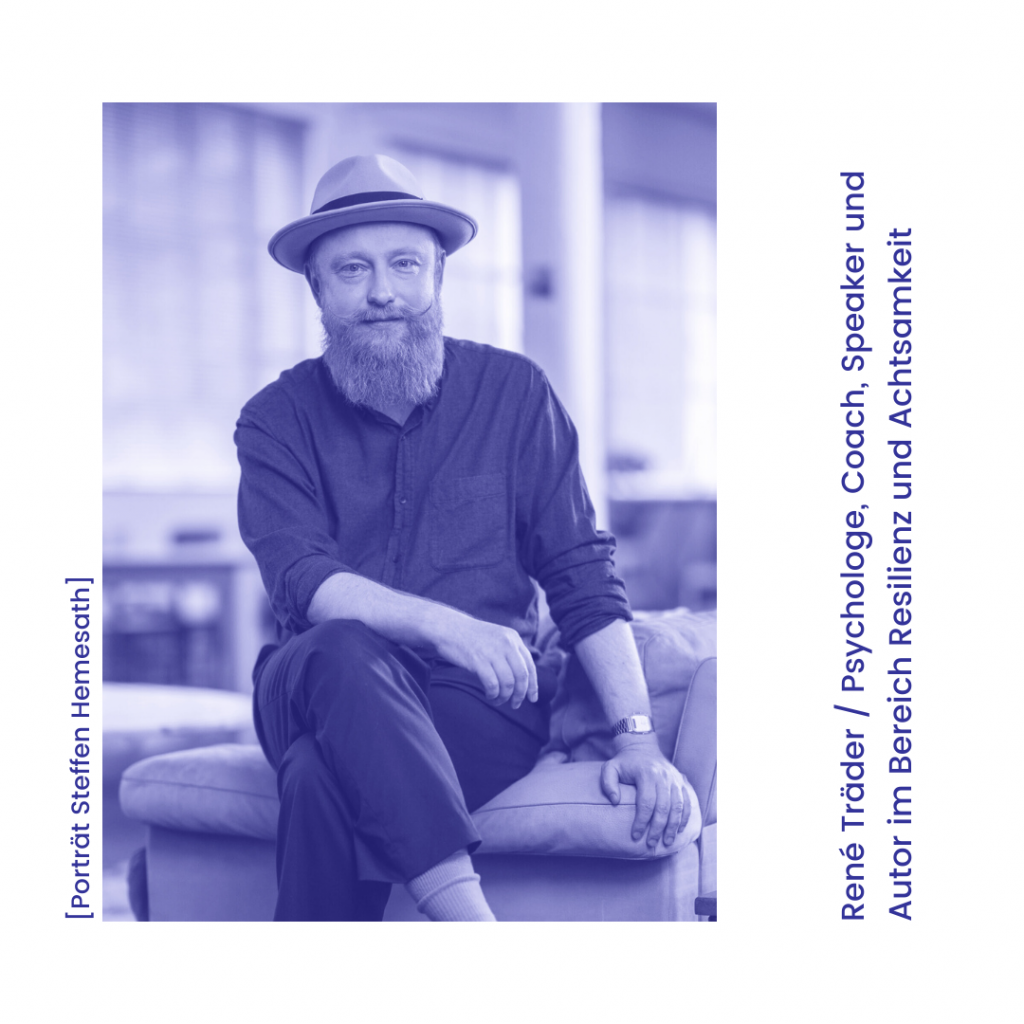

#questionsduvendredi #freitagsfragen #42 avec / mit René Träder

Psychologe, Coach, Speaker und Autor

im Bereich Resilienz und Achtsamkeit

Leitmotiv /

»Fairness ist unverzichtbar und zugleich unerreichbar. Nicht trotz, sondern gerade deshalb müssen wir sie immer wieder neu mitdenken und versuchen – denn Fairness ist das ständige Scheitern, ohne dem ausschließlich Unfaires entstünde.«

Was bedeutet

für Dich fair?

René Träder / »Fair bedeutet, dass etwas für alle gut ist. Fairness ist also etwas Unmögliches, denn selbst wenn die objektivierbaren Punkte berücksichtigt sind, humpeln die emotionalen Aspekte möglicherweise hinterher. Fairness ist in gewisser Weise also auch ein Gefühl, eine Momentaufnahme innerhalb eines sozialen, kulturellen und historischen Geflechts. Was man heute als fair empfindet, kann sich morgen als ›übers Ohr hauen‹ anfühlen, und auch faktisch können sich (spätestens über die Zeit) Ebenen auftun, die ursächlich nicht mitgedacht wurden, nun anders zu bewerten sind und sich schließlich als unfair herausstellen. Und dennoch ist der Anspruch, fair sein zu wollen, die Grundlage für ein gelingendes Miteinander und damit ein Eckpfeiler einer funktionierenden Gesellschaft.

Wir selbst können (und sollten es vielleicht auch) uns dahingehend selbst überprüfen, ob wir, wenn wir nach Fairness rufen, nicht eigentlich Egoismus meinen, indem wir uns fragen für was und für wen wir eintreten, und: was und wen wir außer acht lassen? Denn: Alle Interessen haben wir ganz sicher niemals im Blick, da wir als Menschen nur über ein begrenztes Sichtfeld verfügen und natürlich immer von unserem Standpunkt mit unseren Werten und Bedürfnissen aus auf die Welt schauen. Wer von sich sagt, fair zu handeln, lügt. Oder hat zumindest nicht gründlich genug hingeschaut. Die Unmöglichkeit der Fairness ist aber kein Grund, sich nicht immer wieder aufs Neue für sie einzusetzen und zu versuchen, dieses Prinzip zu leben. Wer erkannt hat, dass Fairness unerreichbar ist, wird sich entweder umso beharrlicher um sie bemühen oder die Scheuklappen anlegen und sich die Dinge mit Hilfe kognitiver Verzerrungen schön sehen. «

/

« Être juste signifie que quelque chose est bon pour tout le monde. L’équité est donc quelque chose d’impossible, car même si les points objectivables sont pris en compte, les aspects émotionnels peuvent rester à la traîne. D’une certaine manière, l’équité est donc aussi un sentiment, un instantané pris dans un contexte social, culturel et historique. Ce qui est considéré comme équitable aujourd’hui peut être perçu demain comme une ‹ arnaque ›, et dans les faits, des niveaux qui n’avaient pas été pris en compte à l’origine peuvent apparaître (au plus tard avec le temps), être réévalués et finalement s’avérer inéquitables. Et pourtant, la volonté d’être équitable est la base d’une coexistence réussie et donc la pierre angulaire d’une société qui fonctionne.

Nous pouvons (et devrions peut-être) nous interroger nous-mêmes pour savoir si, lorsque nous réclamons l’équité, nous ne pensons pas en réalité à l’égoïsme, en nous demandant pour quoi et pour qui nous nous engageons, et : qu’est-ce que nous négligeons et qui négligeons-nous ? Car nous ne pouvons certainement pas avoir tous les intérêts à l’esprit, car en tant qu’êtres humains, nous n’avons qu’un champ de vision limité et nous regardons naturellement le monde à partir de notre point de vue, avec nos valeurs et nos besoins. Ceux qui prétendent agir de manière équitable mentent. Ou, du moins, il n’a pas regardé assez attentivement. Mais l’impossibilité de l’équité n’est pas une raison pour ne pas s’engager sans cesse en sa faveur et essayer de vivre selon ce principe. Ceux qui ont compris que l’équité est inaccessible s’efforceront d’autant plus de l’atteindre ou mettront des œillères et embelliront les choses à l’aide de distorsions cognitives. »

Was zeichnet für Dich

faire Architektur aus?

RT / » Letzten Sommer in New York: Aus einem Restaurant in der 60. Etage beobachte ich, wie die Sonne untergeht. Während sich in den gläsernen Fassaden der höchsten Häuser noch das Licht spiegelt, bekommen die unteren Stockwerke nur noch das künstliche Geflackere der bunten Werbemonitore ab. Die Straßen liegen schon lange im Schatten der Wolkenkratzer. Architektur schafft Realitäten, und gleichsam immer auch unzählige Nicht-Realitäten. Architektur bedeutet immer Veränderung und gleichzeitig auch Stillstand, denn sie ist eine Entscheidung mit Auswirkungen. Dafür müssen wir auch gar nicht bis nach New York schauen: Berlin, Hamburg, München, Kleinkleckersdorf.

Architektur prägt den öffentlichen Raum, formt ihn – oftmals für viele Jahrzehnte – und formt auch das Leben der Menschen. Derer, die da wohnen und derer, die da nicht mehr wohnen können oder wollen bzw. nun müssen. Derer, die da arbeiten und derer, die da nicht mehr arbeiten können oder wollen bzw. nun müssen. Derer, die da durchkommen und derer, die da nicht mehr durchkommen können oder wollen bzw. nun müssen. Architektur macht also Leben möglich und unmöglich, denn sie hat ein sichtbares Preisschild für den Moment und ein meist unsichtbares für die Zukunft.

Was könnte Fairness in der Architektur bedeuten? Aus psychologischer Sicht kann Fairness lediglich eine Maxime sein, aber nie ein Ergebnis, zumindest wenn wir Fairness als etwas Absolutes ansehen, so wie man auch nicht ein bisschen schwanger sein kann. Ein bisschen Fairness hier, ein bisschen Fairness da ist keine Fairness. Es würde bedeuten, sich den Begriff gefügig zu machen und Fairness als etwas zu definieren, das durch ein Austarieren von Unfairness möglich wird. Dafür gibt es aber ein besseres Wort: den Kompromiss. Wenn wir mit diesem Fairness-Verständnis auf Architektur schauen, ist eine faire Architektur unmöglich. Der Grund ist simpel: Je größer die Auswirkungen von etwas sind, desto wahrscheinlicher werden Interessenkonflikte. Je mehr Akteure schon jetzt und wahrscheinlich auch künftig von etwas betroffen sind, desto diverser sind die Bedürfnisse. Die Bedürfnisse des einen können nur erfüllt werden, durch die Nichterfüllung der Bedürfnisse von anderen.

Nur weil die Fairness als Ergebnis in ihrer Absolutheit unmöglich ist, sollte das Prinzip der Fairness aber nicht von vornherein beerdigt werden. Als Maxime taugt Fairness deutlich mehr, als wenn wir ein Gütesiegel daraus machen. Fairness ist Streit, ist Austausch, ist Verstehen, ist Perspektivwechsel und braucht die Fähigkeit, sich selbst nicht erhöhen zu müssen. Fairness ist echte Begegnung und Kommunikation.«

/

« L’été dernier à New York : depuis un restaurant situé au 60e étage, j’observe le coucher du soleil. Alors que la lumière se reflète encore sur les façades vitrées des immeubles les plus hauts, les étages inférieurs ne bénéficient plus que du scintillement artificiel des écrans publicitaires colorés. Les rues sont depuis longtemps plongées dans l’ombre des gratte-ciel. L’architecture crée des réalités, mais aussi, pour ainsi dire, d’innombrables non-réalités. L’architecture est toujours synonyme de changement et, en même temps, d’immobilisme, car c’est une décision qui a des conséquences. Pour s’en rendre compte, nul besoin d’aller jusqu’à New York : Berlin, Hambourg, Munich, Kleinkleckersdorf.

L’architecture marque l’espace public, le façonne – souvent pendant plusieurs décennies – et façonne également la vie des gens. De ceux qui y vivent et de ceux qui ne peuvent ou ne veulent plus y vivre, ou qui doivent désormais y vivre. De ceux qui y travaillent et de ceux qui ne peuvent ou ne veulent plus y travailler, ou qui doivent désormais y travailler. De ceux qui y passent et de ceux qui ne peuvent ou ne veulent plus y passer, ou qui doivent désormais y passer. L’architecture rend donc la vie possible et impossible, car elle a un prix visible pour le moment et un prix généralement invisible pour l’avenir.

Que pourrait signifier l’équité en architecture ? D’un point de vue psychologique, l’équité ne peut être qu’une maxime, mais jamais un résultat, du moins si nous considérons l’équité comme quelque chose d’absolu, tout comme on ne peut pas être un peu enceinte. Un peu d’équité ici, un peu d’équité là-bas, ce n’est pas de l’équité. Cela reviendrait à asservir le concept et à définir l’équité comme quelque chose qui devient possible en compensant l’inéquité. Mais il existe un mot plus approprié pour cela : le compromis. Si nous considérons l’architecture avec cette conception de l’équité, une architecture équitable est impossible. La raison est simple : plus l’impact d’une chose est important, plus les conflits d’intérêts sont probables. Plus le nombre d’acteurs concernés par une chose est important aujourd’hui et le sera probablement à l’avenir, plus les besoins sont diversifiés. Les besoins des uns ne peuvent être satisfaits qu’en ne satisfaisant pas les besoins des autres.

Ce n’est pas parce que l’équité est impossible dans son absoluité qu’il faut pour autant enterrer d’emblée le principe d’équité. L’équité est bien plus utile en tant que maxime que si nous en faisons un label de qualité. L’équité, c’est la dispute, l’échange, la compréhension, le changement de perspective, et elle nécessite la capacité de ne pas avoir besoin de s’élever soi-même. L’équité, c’est une véritable rencontre et une véritable communication. »

Was zeichnet für Dich

faire Kommunikation aus?

RT / »Faire Kommunikation ist ein Balanceakt zwischen Offenheit und Rücksicht, zwischen Reden und Zuhören – mit ganz viel Raum zum Sackenlassen – bei dem es nicht darum geht, zu überzeugen oder Recht zu behalten, sondern gemeinsam zu einer guten Verständigung zu kommen. Konkret:

Ehrlichkeit und Transparenz – offen sagen, was man meint und warum, ohne zu täuschen oder zu manipulieren.

Respekt und Wertschätzung – dem Gegenüber mit Achtung begegnen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist.

Zuhören und Verstehen wollen – die Perspektive des anderen einnehmen, ohne zu glauben, sie als die eigene annehmen zu müssen.

Gleichberechtigung und Fokus auf die Sache – allen Beteiligten Raum geben, sich einzubringen, ohne dass Macht oder Status dominieren.

Verständlichkeit und Klarheit – so sprechen, dass die Botschaft nachvollziehbar ist, ohne absichtliche Verwirrung oder Überforderung.

Bereitschaft zum Kompromiss – akzeptieren, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden, und gemeinsam nach Lösungen suchen.

Und da ist er wieder: der Kompromiss. Er ist wahrscheinlich die beste Form, um den Spalt zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Ideal und Ignoranz, zwischen Wollen und Seinlassen so klein wie möglich zu halten. Gut ist er aber natürlich nur dann, wenn er echt und nicht faul ist, und wenn man ihn nicht mit Fairness-Zertifikaten camoufliert. Fairness – im absoluten Sinne – hat der Kompromiss ganz sicher nicht hergestellt, aber demütig darf man sich darüber freuen, dass durch ihn ein bisschen weniger Unfaires entstehen wird als ohne ihn.«

/

« Une communication équitable est un exercice d’équilibre entre franchise et considération, entre parler et écouter – avec beaucoup d’espace pour laisser les choses décanter – où il ne s’agit pas de convaincre ou d’avoir raison, mais de parvenir ensemble à une bonne entente. Concrètement :

Honnêteté et transparence – dire ouvertement ce que l’on pense et pourquoi, sans tromper ni manipuler.

Respect et estime – traiter son interlocuteur avec respect, même si l’on n’est pas d’accord avec lui.

Être à l’écoute et vouloir comprendre – adopter le point de vue de l’autre sans croire qu’il faille l’adopter comme le sien.

Égalité et concentration sur le sujet – donner à toutes les personnes concernées la possibilité de s’exprimer sans que le pouvoir ou le statut ne dominent.

Compréhensibilité et clarté – parler de manière à ce que le message soit compréhensible, sans confusion ni surcharge intentionnelles.

Être prêt à faire des compromis – accepter que tous les souhaits ne puissent être exaucés et chercher ensemble des solutions.

Et le voilà de nouveau : le compromis. C’est probablement le meilleur moyen de réduire au maximum l’écart entre le souhait et la réalité, entre l’idéal et l’ignorance, entre vouloir et laisser être. Mais bien sûr, il n’est bon que s’il est sincère et non paresseux, et s’il n’est pas camouflé par des certificats d’équité. Le compromis n’a certainement pas établi l’équité – au sens absolu du terme –, mais on peut humblement se réjouir du fait qu’il permettra de réduire un peu plus l’injustice que s’il n’existait pas. »